純文学の文芸誌である「文學界」(文藝春秋)が、5月号で「幻想の短歌」と題する特集を組んだ。総合誌以外で短歌の特集があると、それだけで何となく短歌が流行っているような印象を受けるが、実際のところどうなのだろう。たしかにここ最近、都市部の書店の様子は少し変わって来たように思うが、それは既に数回前に書いたように、書肆侃侃房や左右社、ナナロク社といった版元が、従来の自費出版と謹呈を中心にした流通方法と別のやり方で、広い意味での「文芸」書の市場で本を出すようになったからだろう。あるいは他ジャンルのメディアに執筆したり登場したりする歌人が増えたことも言えるかもしれない(実際、「文學界」の特集に登場した瀬戸夏子、川野芽生、くどうれいんの3人は文芸誌で小説を発表している)。短歌や歌人が人目に触れる機会はたしかに増えている。だがそれを流行りとイコールで考えて良いものだろうか。流行のあとに来るものが一般化とは限らない。そこには当然ながら衰退の可能性も含まれているはずで、それゆえに流行というある種の力学に対して、おっかなびっくり参照しているところが筆者にはある。

そんな感覚でいるから、「文學界」を買ってもなかなか読まずに過ごしていたのだが、さすがにそろそろ読まないと駄目だろうと思いページを開いたところ、案の定とても面白かった。それと同時に、たくさんのことを考え込むことにもなった。

*

宇都宮敦による評論「聴覚イメージとしての短歌 口語短歌リズム論」は今後、短歌の韻律について語る際に必見の論となるかもしれない。宇都宮が言う、一首を黙読する際に「心内に喚起される聴覚イメージ」という発想自体は、例えば岡井隆が『短詩型文学論』(紀伊國屋書店・1963年)に記した「発音・聴覚二つのイメジの複合体」であるところの「韻律イメジ」に通じるものがあり、目新しいものではないが、その分重要な事項を現代の諸作品を通じて丁寧に再確認しているように読めた。一首ごとのリズムを楽譜化して図示しながら解析している点も、ともすれば感覚的な話に陥りやすく、扱いの難しい韻律論を進める上で、基礎データとしての説得力がある。

宇都宮の分析は、57577と数え上げられる定型を通じて想定される韻文的リズムと語の連なりによって生じる散文的リズムの、対比と共存の抽出に重点が置かれている。枡野浩一の〈好きだった雨、雨だったあのころの日々、あのころの日々だった君〉(『ますの。』実業之日本社・1999年)に見られる句割れ・句跨りについて、宇都宮は次のように書く。

(…)このような、文の切れ目が句の切れ目をまたぐことを句またがり、句中に文の切れ目がくることを句割れといい、たいてい同時に起こる。現在では短歌の基本技法のひとつであるが、慣れないと短歌として読めない。実際、このうたは私が初心者のころ「読めなかった」うたである。しかし、一度短歌的な読み方がわかると、この二つを心内にとどめておくことができる。その上で、意味をとろうとすれば散文的リズムが前景化し、音楽性を楽しもうとすると韻文的リズムが前景化するといったように、散文的リズムと韻文的リズムの前後景が不断に入れ替わる不定の聴覚イメージが形成される。ある種極端な例を見てみたが、57577きっかりのうたでも、この現象は起きている。

(宇都宮敦「聴覚イメージとしての短歌 口語短歌リズム論」「文學界」2022年5月号)

論中では実際に、枡野の歌を散文的リズムと韻文的リズムの双方に寄せる形で譜例化しているが、当然ながら両者はどちらかが正しいという意味で提示されたわけではなく、「不断に入れ替わる」両極の概念として、言うなれば間(あいだ)を語るために抽出されている。韻律という動的なものを記号という静的なものに置き換える上での当然の矛盾を了解した上で、それを如何にして乗り越えつつ論を進めるかについて、宇都宮の書き味はとても周到で、それゆえ信頼できる。

加えて、句割れ・句跨りについて、用例を通じてさらっと説明している点にも注目したい。これは何も宇都宮の論に限ったことではないが、句割れ・句跨りの話をする際に戦後のいわゆる「前衛短歌」について、知らないわけではないだろうが触れない、ということが多くなったような印象がある。たしかにこうした技法は、塚本邦雄をはじめとする戦後短歌によって打ち立てられ、現在の口語短歌のリズム形成にも確実な影響を及ぼしている。だが一般論として、ある技術が何らかの流派に特徴的なエコール的なものからより広い共通認識的なマニュアル的なものへと性格を変える過程で、局所性や個別性といった共有の妨げとなり得る因子が抜け落ちていくケースは多々見られる。それらの変化を歴史認識の欠如と叩くのは容易だが、普遍化の経過としては必然であり、それゆえに歴史認識が動的に求められるのだと捉えた方が、思考としては建設的だ。要するに筆者は、塚本の残した仕事と現在の口語短歌の繋がりつつも隔たっている関係を、宇都宮の論を通じて再認識することになったわけである。

*

ところで、筆者はそもそも短歌四拍子論に対しては留保したい点がいくつかあるので、宇都宮の論で譜面化された句割れ・句跨りに対しても若干の疑問がある。当然ながら、これは個人の「聴覚イメージ」間の差異にもとづいた印象論ではない。リズムを感知し、記述・記譜する際の認識の前提に対して異論を差し挟む余地がある、ということである。

端的に言うとそれは、歌における等時性(isochronism)に対する疑問である。

譜例化に差し当たって、宇都宮は前提条件を次のように記している。「1音の等時性(1音節1モーラ)、1フット2モーラ、1句の等時性(1句4フット8モーラ)というこれらの特徴を、1モーラを八分音符、1フットを連桁した八分音符、1句を1小節として記す(…)」。無論この方法は理にかなっているし、何より句割れ・句跨りに特有の韻律の気持ち良さ、リズムの複雑化によってもたらされる快感を視覚的に分析できる、優れたものだ。

しかし、実際に譜例として差し出されたものに対して、筆者は腑に落ちない部分がある。これは、宇都宮が譜例化した際の前提条件が間違っているというわけではない。そうではなく、これでは不完全で、まだ記述すべき内容があるのではないか、ということだ。

日本語は言語学的にモーラ言語と呼ばれる。短歌において、57577と数えあげているそれがまさにモーラである。モーラは西洋古典詩で音節の時間長を測る単位として使われていた言葉であり、原則、モーラ言語は1音節が1モーラ、同じ時間長をもつという特徴をもつ。つまり、日本語のつらなりは、メトロノームが等間隔で音を刻んでいるようなものである。メトロノームだったら、123、123、……とグルーピングすれば三拍子に、1234、1234、……とグルーピングすれば四拍子になるわけだが、等時的な音(モーラ)のつらなりをどうグルーピングしていくかというのが、日本語におけるリズム論の本質となる。このグルーピングでできるまとまりを、やはり西洋詩を対象とした詩学から援用してフットと呼ぶ。日本語は2モーラで1フットを作りたがるという性質がある。略語に、エアコン(エ・ア/コ・ン)のように2モーラ/2モーラの形をしているものが多いというのが、よくその例として出される。散文においては文頭から2モーラずつまとめていく。文節が常に偶数モーラとは限らないので、奇数の場合は、1モーラ分の休止をもって調子を整えるということをしている。

(宇都宮敦「聴覚イメージとしての短歌 口語短歌リズム論」「文學界」2022年5月号)

これは言語学や音声学の観点からすればもっともな指摘であるが、しかし、と疑問をつけたくなる。「日本語は2モーラで1フットを作りたがるという性質がある」のはその通りだが、「エアコン」において子音+母音+母音である「エ・ア」と子音+母音+撥音である「コ・ン」は、本当にメトロノームよろしく、同一の速度で発音されているだろうか。無論、宇都宮も撥音・促音・長音の特殊モーラについて、「自立モーラ+特殊モーラは1音節化する」と書き記しているが、「四拍子論的には、八分音符2つの四分音符化であらわせる」ところのそれらを、筆者は疑わしく思うのである。

既に『短詩型文学論』で岡井隆は、斎藤茂吉の〈松かぜのおともこそすれ松かぜは遠くかすかになりにけるかも〉(『つゆじも』岩波書店・1946年、歌は1921年のもの)を例にあげながら、次のように指摘していた。

しかし、事実は、「ま、つ、か、ぜ……」等の一拍一拍の音は、単音の調音機構にしても結合のしくみにおいてもひとつひとつちがうのであるから、当然、韻毎に筋性努力のエネルギーを異にしている。たとえば、ローマ字書きしたときにあらわれる同じ九個のO音にしたところで、おのおのの間に微妙な差異があるはずである。

音を、弁別的特徴によって分類する機能的音声学にとっては、このような、微妙な差などは問題にならない。しかし、言語芸術についてかんがえ、音韻や韻律が、意味に附加するであろう価値についてかんがえるとなると、この点を見逃すことができない。詩における音韻論や音律論が、言語学、あるいは音声学におけるそれをはなれてひとりあるきしなければならぬのは、この地点からである。

(岡井隆『短詩型文学論』紀伊國屋書店・1963年)

ここで岡井が、「おのおのの間に微妙な差異がある」点に着目しているのは重要である。何故なら差異こそが、字余りや句割れ・句跨りといった57577の数的規則性を逸脱する現象において、定型詩的な「聴覚イメージ」の発生に影響するからである。

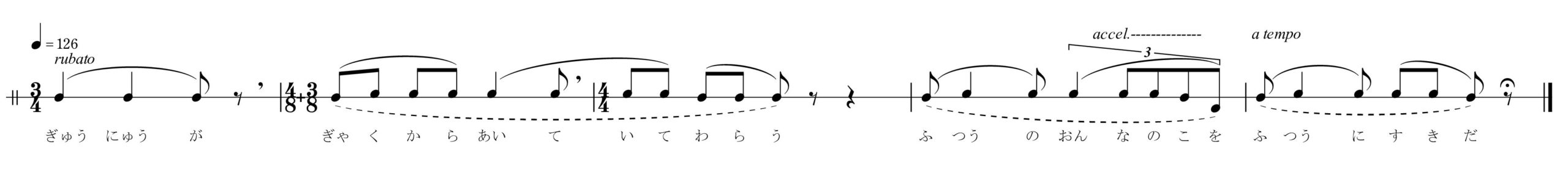

宇都宮自身の歌である〈牛乳が逆からあいていて笑う ふつうの女のコをふつうに好きだ〉(『ピクニック』現代短歌社・2018年)の例に考えてみたい。宇都宮も論中で引いているが、初句と結句については譜面として例示されていなかったので、下記のものは宇都宮の方法に倣って筆者が記譜したものである。

[譜例1]

四句目の10モーラ分の字余りの収まりの良さ、「字余り感を感じないかもしれない」理由について宇都宮は、「「ふつうのおんなのこを」は2モーラずつのまとまりを作りやすく、1句の等時性を守るように一部で1音の時間長を半分にすれば(十六分音符化)、「部分的に」1音の等時性、1フット2モーラも守られる」と記している。しかし、実際にこの譜面通りにこの歌を発音することは難しいだろう。この記譜では、「お・ん」の特殊モーラの直後に、「なの・こを」と本来は自立モーラであるものが圧縮されて連結してことで、57577という詩型由来の等時性と言語そのものの等時性とが分裂し、後者が捨て置かれてしまっている。

記譜上の、すなわち認識の問題を解消する方法は幾つかあるだろう。例えば「おん/なの・こを」を単純に二分せず、「おん‐なの‐こを」と二拍三連のように捉えれば、極端な加速は緩和する。「ふつうの」も、「つう」の部分で母音同化が生じるので、「ふ・つー・の」と長音化した場合と文字通りの「ふ・つ/う・の」との間くらいで、曖昧なシンコペーションとして発音されるだろう。更に重要なのは、「ふつうの」は結句においても登場し、各句の前半部のリズム調整役として機能している点だ。先に筆者が岡井を引きながら差異について重視したのはこのためである。四句目だけを特殊化して記述しても、一首全体としての韻律の記述としては不足が生じてしまうことになる。

他にも、「あいて」と「いて」の連結や、各語における音の高低や速度にについて考慮に入れて記譜するのであれば、次のようになるだろうか。

[譜例2]

無論、ここで重要なのは全体がrubato、すなわち自由な速度増減を含みある点である。小泉文夫は未完となった『日本伝統音楽の研究2 リズム』(音楽之友社・1984年)において、拍の明確な「八木節様式」と拍が不分明な「追分様式」とに一応は二分した上で、実際の音楽においてはそれらが部分部分で含まれつつ発現している点を指摘している。その上で、歌会始における歌の素読や百品一首の読み上げを記譜(!)しつつ、「和歌の音数律そのものから、何か拍節法の基本的原則を導き出そうとすれば、結局わらべ唄や民謡のような民俗的段階でみたもの以上の、高次の発展はみられないことになる」とまとめている。

更に小泉は、日本語における拍節法が、西欧的な拍節法における強拍/弱拍の二分法ではなく、「むしろ伝統的な表間・裏間というか、または(…)その本質的なとらえ方として、前拍・後拍と呼ぶのが最も理想的だと考えられる」と指摘する。それは言い換えるなら、西欧由来の記譜法や拍節法では日本語のリズムを書き表すのにそもそも不向きである、ということになる。四拍子論を述べる人のうち、一体どれだけの人が西欧的な拍節法よる「四拍子」概念――強拍と弱拍の連なりによる小節の連なりを思い浮かべずに語っているだろうか。筆者が先に、四拍子論について「やや」留保したいと書いたのはこのためである。その上で、字余りや句割れ・句跨りを小泉の論に倣って「本来あるべき拍が、何らかの理由で(つまり歌詞の詞型、あるいは言葉以外の要素で)、ちぢめられたり、また1拍のものが例外的にのばされたりすることから生じている」例外的ないし変則的な拍節法と認識することは可能であるし、分析対象の記譜、すなわち動的な韻律認識を仮の姿に固着化させる作業としてはより適切な処理であるように思われる。

この点、いわゆるクラシックの音楽の演奏において、足で踏み下ろすような日本風のリズム感が忌避されるのにも通じるものがあるように思う。筆者も以前フルートの先生に、日本語にはアウフタクトの感覚がないから、騎兵隊のように跳ね上げる付点のリズムがすぐに盆踊りの足踏みになってしまう、というようなことを言われたことがあった。

*

「もし短歌が他のリズム論に支配されているとしたら、このようなグラデーションは出ないはずである」と書いて四拍子論への支持を表明している宇都宮は、一方で、「過度の四拍子化は、詩的強度を下げ、文学的シリアスさを遠ざける」とも書き記している。ただしそれは、ちょっとした捻りというか、一周回って戻ってきたような論理を展開されるためであって、四拍子論を退けるためではない。宇都宮の論は、四拍子の「俗っぽさ」を引き受けた例として永井祐の〈1千万円あったらみんな友達にくばるその僕のぼろぼろのカーディガン〉(『日本の中でたのしく暮らす』BookPark・2012年)を取り上げ、字余りの処理によって出現する自意識の強さについて「ここには、ほんとうのことが書いてあると思う」「初句、四分音符4連打とこれ以上なく舐めたリズムで投げ出される「僕」は、当然詩的に高められることなどなくそのまま世界にひらかれるしかない。そこから続く異様なほどの音の抜き差しは、なけなしの本気で深刻ぶるものを遠ざける」と分析し、口語によるリアルさのパラダイムシフトを指摘して終わる。

たしかに永井の歌はある時代におけるパラダイムシフトの好例であるだろう。だが、韻律が「ほんとうのこと」という直観に通じるかというと、疑問符をつけざるを得ない。無論、筆者も例えば「ぼろぼろのカーディガン」という結句はそのまま伸び切った袖のようだと思うし、三句四句間で「友達にくばる」と跨った上で「その僕の」と字余りするリズムは、「くばる」という音の苦し紛れの付け足し感に繋がっているとも感じる。それでも、筆者はこの歌を一首抜き出して「ほんとうのこと」だとは言ってしまうことにためらいがある。一首の韻律の完成度が高ければ高いほど、どうしてもそこに抜きん出た何か、様式化され得る何か、顕著であり優位であるがゆえに報われたであろう何かを見出してしまうのは、なにも筆者の底意地が悪いからだけではないように思うのだが、どうだろうか。